|

|

|||||

|

Das

allererste Grundwissen über konventionell gesteuerte Märklin‑H0‑Modellbahnen

Rundherum

und hin und her – Die Märklin-H0-Drehscheiben und die ‑Schiebebühne |

|||||

|

Stand: 13.01.2026 14:47 |

|||||

|

Kontakt: Mail |

|||||

|

Historische

Grundlagen So

lange Dampfloks im Dienst waren, bestand insbesondere bei

Schlepptenderlokomotiven die betriebliche Notwendigkeit, die Lok zu wenden,

denn im Gegensatz zu den Tenderlokomotiven durften sie rückwärts, mit dem

Tender voraus, nicht so schnell fahren wie vorwärts. |

|||||

|

Das

Wenden war mit einer Wendeschleife möglich (sehr groß), einem Gleisdreieck

(ziemlich groß) oder eben mit einer Drehscheibe. |

|

||||

|

In

den ersten Bahnhöfen, die fast alle Kopfbahnhöfe waren, endeten die Bahnsteiggleise

oft an einer Drehscheibe, die dort eine baulich längere Weichenstraße

ersetzte und gleichzeitig das Drehen der Lok ermöglichte. Auch zu den

Wagenremisen führten die Gleise über Drehscheiben. Schnell

erkannte man, dass eine Drehscheibe ein sehr platzsparendes Mittel war, die

Loks auf Abstellgleise zu verteilen. Daher baute man dann die Lokschuppen

bogenförmig um eine Drehscheibe herum. Es

gab auch kleinere Drehscheiben in der Mitte von kuppelartigen Lokschuppen. Beispiele |

|

||||

|

Und

in Industrieanlagen gab es Waggon-Drehscheiben an Stellen, wo Waggons um die

Ecke gebracht werden mussten, aber kein Gleisbogen möglich war. Mit

dem Ende der Dampftraktion 1976 erübrigte sich der Unterhalt von

Drehscheiben; sie wurden an vielen Orten entfernt, manchmal aber auch sogar

mit einer Fahrdrahtspinne versehen und für E-Loks weiter-verwendet. Man

könnte meinen, bei europäischen Elektro- und Dieselloks spielt es keine

Rolle, in welcher Richtung sie fahren, da sie auf den ersten Blick oft

symmetrisch aufgebaut zu sein scheinen. Allerdings:

Drehscheiben

von Märklin Märklin

baute schon vom Anfang der Modellbahn-Produktion an Drehscheiben für die

verschiedenen Gleissysteme. Die

erste Drehscheibe, die für das M-Gleis-System kompatibel war, erschien 1939

im Katalog unter der Nummer 410M mit 3 Abstellgleisen und 3 Zufahrten. Eine

motorlose Ausführung dieser Drehscheibe trug die Nummer 410H. Die

im Folgenden genauer beschriebene Drehscheibe kam 1951 als Nr. 410N, später

7027, mit 6 Abstellgleisen und 4 Zufahrten. 1956

erschien eine Billigausführung davon mit 3 Abstellgleisen und 1 Zufahrt als

Nr. 410B, später 7026. 1991

erschien eine neue Drehscheibe mit flexibel ansetzbaren K-Gleis-Anschlüssen,

eine Variante einer Fleischmann-Drehscheibe. Und

2019 stellte Märklin eine neue C-Gleis-Drehscheibe vor. Die

„Tellermine“, die Drehscheibe für das M-Gleis |

|||||

|

Wir

betrachten als erstes das Baumuster ab 1951, das von Fans liebevoll

"Tellermine" genannt wird und in verschiedenen Farbgebungen noch

heute gebraucht in unterschiedlichen Erhaltungszuständen zu bekommen ist. |

|

||||

|

Varianten: mit

6 Abstellgleisen und 4 Zufahrten, mit roter Lampe auf dem Maschinenhaus von

1951 bis 1956: Nr. 410 N ab

1956: als "Super-Ausführung" bezeichnet nur

1957: Nr. 7027 mit

3 Abstellgleisen und 1 Zufahrt, ohne Lampe als

"Standard-Ausführung" bezeichnet nur

1956: Nr. 410 B nur

1957: Nr. 7026 mit

6 Abstellgleisen und 4 Zufahrten, ohne Lampe von

1958 bis 1993: Nr. 7186 Tipp

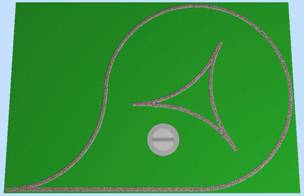

zu der Variante 410 B / 7026 Diese

Drehscheibe hat eine Zufahrt und gegenüber drei Schuppengleise. Das genügt,

um einen dreiständigen Schuppen zu bedienen und die Loks zu drehen. Eine

weitere, interessante Anwendung ist der kleine End-Kopfbahnhof mit drei

Gleisen (siehe Bild in der Einleitung). Geometrie

von Nr. 7186: Durchmesser

360 mm, Brücken(Schienen-)länge 308 mm, 14,8mm hoch (Schienenoberkante). Die

Drehscheibe hat M-Gleis-Anschlüsse, ist aber deutlich höher als das M-Gleis

mit 11 mm. Deshalb muss man entweder die Drehscheibe um 3,8 mm versenken oder

alle anschließenden Gleise unterfüttern. Die

Mittelleiter sind in Form einer dritten Schiene ausgeführt, als durchgehender

Mittelleiter. Für

die Beschreibung der besonderen Lage der Gleisanschlüsse empfehle ich, das Märklin-Buch 0700 auf Seite 7.2.014 zu

öffnen: Es

gibt 6 Schuppengleis-Anschlüsse in zwei Dreier-Gruppen. In

den Dreier-Gruppen haben die Gleise 15° Abstand, zwischen den Dreier-Gruppen

ist der Abstand um 2,5° größer, also 17,5°. Begründung:

Die

Drehscheibe besitzt neben den 6 Schuppengleis-Anschlüssen 4

Zufahrtsgleis-Anschlüsse. Mit

Hilfe von Übergangsgleisstücken, die es leider nur als gerades Gleisstück mit

180 mm Länge gibt, kann man die M-Gleis-Drehscheibe auch in K- und

C-Gleis-Anlagen verwenden: Übergangsgleisstück

M – C : ab 1999

Nr. 24951 Übergangsgleisstück

M – K : ab 1969 Nr. 2191, ab 1981 Nr. 2291 Hinweis

zum Übergangsgleisstück M – K: Auf

meiner Seite „H0-Gleisstücke mit Funktion“

zeige ich, warum diese Übergangsgleisstücke mit Bedacht eingebaut werden

sollten. Funktion: Zum

Download: Betriebsanleitung

der Drehscheibe 7186 An

der Schmalseite des Steuerpultes wird eine gelbe Leitung von der Licht-Buchse des Trafos angeschlossen. Links am Pult ist

dieser Anschluss ein Stecker, rechts eine Buchse. Diese beiden Anschlüsse

sind verbunden, also gleichwertig. Von

den drei Buchsen auf der Rückseite des Steuerpultes führen drei Leitungen zu

der Steckanschluss-Dreiergruppe an der Drehscheibe: Ø

rote Leitung: Spannung

für Drehen nach rechts, Ø

graue Leitung: Spannung

für Entriegeln, Ø

rote Leitung: Spannung

für Drehen nach links. Die

Masse bekommt die Drehscheibe über die angeschlossenen Gleise, zusätzlich

gibt es noch einen Masseanschluss mit etwas größerem Abstand neben der

genannten Dreiergruppe. |

|||||

|

Das

Steuerpult mit seinen zwei Knöpfen enthält einen Umschalter und zwei Taster. Wird

einer der beiden Knöpfe des Steuerpultes gedrückt, zieht ein Elektromagnet

die Verriegelung zurück und dann startet der Motor der Drehscheibe. Drückt

man den Knopf tiefer hinein, wird die Wippe des Umschalters ggf. in diese

Richtung gekippt und die Drehrichtung umgekehrt. |

|

||||

|

So

lange ein Knopf gegen die Federkraft gedrückt gehalten wird, bleibt der

Riegel der Brücke mit einem Elektromagnet aus der Rastöffnung zurückgezogen. |

|

||||

|

Wenn

man den Knopf loslässt, tritt der Riegel wieder bis an die Grubenwand vor und

rastet in die nächste vorbeikommende Rastöffnung ein, am nächsten

Gleisanschluss. Das

ist das Stoppsignal für den Motor. Will

man an einer Stopp-Position vorbeifahren, muss man den Richtungsknopf

rechtzeitig wieder drücken und bis nach der Vorbeifahrt halten. Wenn

man das Maschinenhaus abnimmt, kann man die Funktionen erkennen:

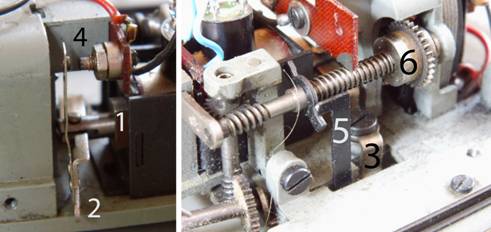

Der

Magnet (1) zieht den Handbedienhebel (2) an, der über Gestänge (3) mit dem

Brückenriegel verbunden ist. Am

Handhebel ist der Kontakt für den Fahrstrom (4), der dabei geschlossen wird.

Dieser Kontakt ist justierbar. Er muss geschlossen sein, wenn der Riegel an

der Grubenwand anliegt, und geöffnet, wenn der Riegel in einer Rastöffnung

ist. Nachdem

sich die Brücke in Bewegung gesetzt hat, kann der Handhebel nicht in seine

Grundstellung zurückkehren, weil der Riegel nicht in eine Rastöffnung am

Grubenrand eintauchen kann, sondern an der Wand der Grube schleift. Dadurch

bleibt der Kontakt für den Fahrstrom geschlossen, bis der Riegel in die

nächste Rastöffnung fällt. Wenn

das geschieht, öffnet der Fahrstrom-Kontakt und der Haken (5) stoppt das

Getriebe, während der Motor durch die Rutschkupplung (6) abgetrennt ausläuft. |

|||||

|

Die

elektrische Verbindung von Grube zu Brücke geschieht über fünf Schleifringe,

drei Schleifkontakte kann man auf der Brücke sehen. Die

Mittelleiter der sechs Schuppengleise sind abgeschaltet, so lange die Brücke nicht

davor steht. Die Mittelleiter der vier Zufahrtsgleise sind miteinander

verbunden. |

|

||||

|

Daraus

folgt, dass man das Zufahrtsgleis, das einem der Schuppengleise gegenüber

liegt, nicht uneingeschränkt benutzen kann, denn die abgestellte Lok gegenüber

würde mitfahren. Daraus

ergeben sich |

|||||

|

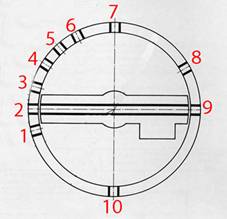

Die

Gleise 1 bis 6 sind die Abstellgleise, die Schuppengleise, die nur dann an

der Fahrspannung liegen, wenn die Brücke davor steht. Die

Mittelleiter der Gleisanschlüsse 7 bis 10 sind ab Werk verbunden. Wenn man an

den Gleisanschlüssen 7 bis 10 verschiedene Stromkreise hat, muss man die

Verbindungsleitungen unter der Drehscheibe trennen oder den Mittelleiter des

bereffenden Zufahrtsgleises am Drehscheibenrand isolieren. |

|

||||

|

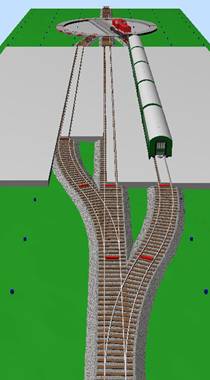

Wenn

man über Gleis 9 eine Lok auf die Drehscheibe fährt, muss der Mittelleiter

von Gleis 2 gegen die Drehscheibe isoliert und separat versorgt sein, denn

die dort abgestellte Lok würde ebenfalls fahren, weil die Brücke davor steht. Die

Gleise 7 und 10 als Ein- und Ausfahrt hat den Vorteil, dass man die

Drehscheibe auch mit längeren Rangiereinheiten überfahren kann. Dasselbe gilt

für die Gleise 9 und 2, falls man Gleis 2 nicht als Abstellgleis nutzt. Wenn

man im Ringlokschuppen ein Werkstattgleis mit Grube plant, bietet sich Gleis

2 dafür an. Man kann dann über Gleis 9 die defekte Lok auf geradem Wege mit

einer Rangierlok in den Schuppen schieben. Wenn

man – wie ich – einen separaten Werkstattschuppen plant, dann sind die Gleise

7 und 10 aus demselben Grund dafür geeignet: z. B. Gleis 7 für den

Werkstattschuppen und Gleis 10 als Zufahrt. Eine

große Schlepptenderlok und eine Rangierlok passen nicht gleichzeitig auf die

Drehscheiben-Brücke. Deshalb ist der direkte Weg vorteilhaft. Übrigens

befindet sich beim Vorbild im Maschinenhaus einer Drehscheibe eine Seilwinde,

mit der fahruntüchtige Loks aus dem Schuppen oder über eine Umlenkrolle in

den Schuppen gezogen werden können. Wartung: Der

Motor ist baugleich mit den Scheibenkollektor-Motoren der Loks aus jener

Zeit. Daher

siehe meine Seite "Wartung - reinigen,

schmieren, ersetzen". Die

einwandfreie Funktion steht und fällt mit dem Zustand der Schleifringe und

der Schleifkontakte. |

|||||

|

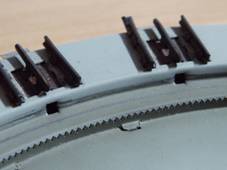

Man

kann einfach die Drehbrücke abnehmen, wenn man an der Unterseite den

Sicherungsring an der Drehachse löst. |

|

||||

|

Damit

liegen die Schleifringe frei zum Reinigen. |

|

||||

|

Man

kann die Vorspannung, den Anpressdruck der drei Schleifkontakte einstellen,

verbessern. |

|||||

|

Dazu

habe ich eine kleine Büroklammer zurechtgebogen. |

|

||||

|

Mit

dem Haken fahre ich unter die Feder in Richtung des Befestigungsnietes.

Dadurch wird die Feder hochgezogen. Dann

drücke ich das abgewinkelte Ende der Feder mit dem Finger herunter, so dass

sie durch die Büroklammer einen leichten Knick bekommt. Nachdem

ich die Büroklammer entfernt habe, drücke ich die Feder wieder in ihre

ursprüngliche Position. |

|

||||

|

Nun

hat sie eine größere Vorspannung. Die

Schleifflächen reinige ich abschließend. Der

Zusammenbau dürfte kein Problem darstellen. Über

den Ersatz des Original-Steuerpultes und über Verbesserungen der Bedienung

und des Aussehens der Tellermine berichte ich HIER. Die

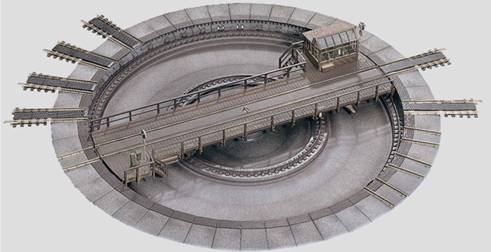

Fleischmann-Drehscheibe als Märklin-Version für das K-Gleis Da

ich selbst keine solche Drehscheibe besitze, muss ich mich auf zugetragene

Informationen beschränken.

Varianten: von

1991 bis 1993: Nr. 7686, digital gesteuert, konventionell befahrbar, von

1993 bis 2016: Nr. 7286, konventionell gesteuert, von

1994 bis 2016: Nr. 7687,

Digital-Nachrüst-Set dazu. Die

2-Leiter-Variante von Fleischmann soll angeblich auch für das Märklin-System

brauchbar sein, wenn man die Märklin-Gleisanschlüsse verwendet (ohne Gewähr). Übrigens:

Die gen Himmel ausgerichteten Fenster gab es erst, seit E-Loks auf der

Drehscheibe gedreht werden. Es ist notwendig, sicherzustellen, dass die

Stromabnehmer eingezogen sind, damit sie sich nicht in der Oberleitungsspinne

verfangen. Daher ist diese Drehscheibe erst ab Epoche 4 korrekt. – Man kann

allerdings das Maschinenhaus umbauen… Geometrie: Außendurchmesser

386 mm, Brückenlänge 310 mm. Im

Lieferumfang sind 6 K-Gleis-Anschlüsse, die beliebig im 7,5°-Abstand montiert

werden können. Daraus ergeben sich 48 mögliche Positionen. Weitere

Gleisanschlüsse im 3er-Satz: Nr. 7287. Mit

Hilfe von Übergangsgleisen, die es leider nur als gerades Gleisstück mit 180

mm Länge gibt, kann man die K-Gleis-Drehscheibe auch in M- und C-Gleis-Anlagen

verwenden: Übergangsgleis M – K : ab 1969

Nr. 2191, ab 1981 Nr. 2291 Übergangsgleis K – C

: ab 1999 Nr. 24922 Wegen

der Bauweise dieser Drehscheibe muss man eine Öffnung in den Tisch schneiden

und sie darin versenken. Dadurch liegen die abgehenden K-Gleise dann auf

Tischniveau. Bei M- oder C-Gleisen versenkt man sie weniger tief, so dass die

Schienenoberkanten passen. Funktion: |

|||||

|

Das

analoge Steuerpult erlaubt die Wahl der Drehrichtung und die Wahl zwischen

Einzelschritten und Dauerbetrieb. Die

Anleitung 7286 für konventionellen Betrieb |

|

||||

|

Die

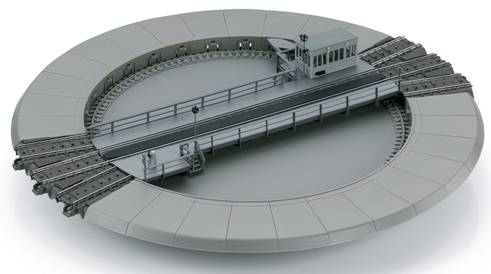

neue Drehscheibe für das C-Gleis Da

ich diese Drehscheibe nicht besitze, beschränken sich meine Kenntnisse auf

die öffentlich zugänglichen.

Varianten: 2019

stellte Märklin eine neu konstruierte Drehscheibe vor unter der Nummer 74861. Seit 2021 lieferbar. Geometrie: Durchmeser

378 mm, Brückenlänge 263 mm. Raster

der möglichen Abgänge: 12°, daher nicht kompatibel zu den bisher erhältlichen

Ringlokschuppen. Passender

Märklin-Lokschuppen: Nr. 72886. Passender

Faller- Lokschuppen: Nr. 120281. Ausbaubar

bis zu 30 Abgänge mit dem Erweiterungssatz Nr. 74871. Wegen

der Bauweise dieser Drehscheibe muss man eine Öffnung in den Tisch schneiden

und sie darin versenken. Mit

Hilfe von Übergangsgleisen, die es leider nur als gerades Gleisstück mit 180

mm Länge gibt, kann man die C-Gleis-Drehscheibe auch in M- und

K-Gleis-Anlagen verwenden: Übergangsgleis K – C

: ab 1999 Nr. 24922 Übergangsgleis M – C

: ab 1999 Nr. 24951 Hinweis

zum Übergangsgleisstück K – C: Auf

meiner Seite „H0-Gleisstücke mit Funktion“

zeige ich, warum diese Übergangsgleisstücke mit Bedacht eingebaut werden sollten. Funktion: Ausschließlich

digital gesteuert, aber auch konventionell befahrbar. Die

M-Gleis-Schiebebühne Da

ich diese Schiebebühne nicht besitze, beschränken sich meine Kenntnisse auf

die öffentlich zugänglichen.

Varianten: ab

1979 bis 2011: Nr. 7294 ab

2012: 72941 Es

gibt dazu eine Oberleitungsgarnitur: Ab

2000 bis 2003: Nr. 7295 Geometrie: 360

x 420mm, M-Gleis-Anschlüsse, Höhe der Schienenoberkante wie die M-Gleise. Nur

zwei Anschlussgleise liegen sich gegenüber, im Bild die rechten. Die

spezielle Lage der Gleisanschlüsse siehe im Märklin-Buch 0700 Seite 7.2.015 Mit

Hilfe von Übergangsgleisen, die es leider nur als gerades Gleisstück mit 180

mm Länge gibt, kann man die M-Gleis-Schiebebühne auch in C- und

K-Gleis-Anlagen verwenden: Übergangsgleis M – C

: ab 1999 Nr. 24951 Übergangsgleis M – K : ab 1969

Nr. 2191, ab 1981 Nr. 2291 Hinweis

zum Übergangsgleisstück M – K: Auf

meiner Seite „H0-Gleisstücke mit Funktion“

zeige ich, warum diese Übergangsgleisstücke mit Bedacht eingebaut werden

sollten. Funktion:

Die

Anleitung 7294 |

|||||